Il paradosso di Ellsberg, il potere dell’abitudine e la paura del nuovo: perché resistiamo all’innovazione anche quando conviene

Viviamo in un’epoca di sovrabbondanza.

Abbiamo accesso a più dati, strumenti e tecnologie di quante ne servano per migliorare il nostro lavoro, eppure — paradossalmente — molti imprenditori e manager restano fermi.

Non per mancanza di risorse, ma per eccesso di incertezza.

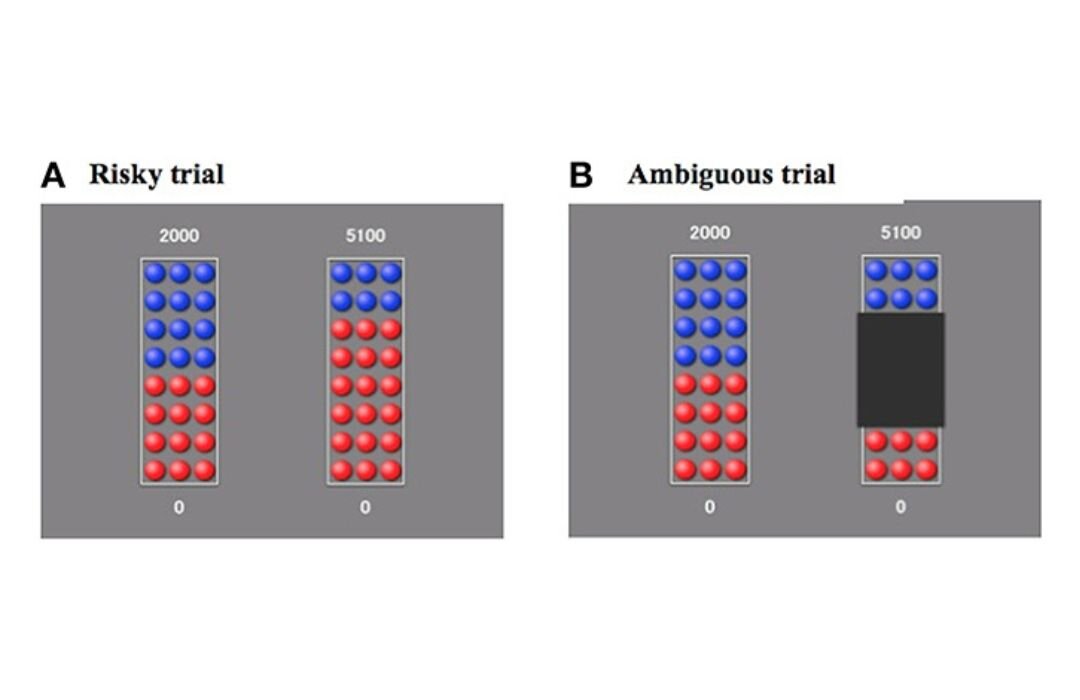

Il paradosso di Ellsberg, formulato negli anni ’60, spiega perfettamente questo fenomeno. Quando ci viene chiesto di scegliere tra un rischio noto e uno ignoto, tendiamo a preferire il primo, anche se statisticamente il secondo potrebbe offrire un vantaggio maggiore.

È l’avversione all’ambiguità: la tendenza a evitare ciò che non possiamo prevedere, anche a costo di rinunciare a una possibilità di guadagno.

Oggi, la stessa dinamica si manifesta nella resistenza all’introduzione di nuove tecnologie e metodologie.

Di fronte all’intelligenza artificiale, ai nuovi modelli organizzativi o alla trasformazione digitale, molti leader reagiscono con prudenza o sospetto. Non perché non ne comprendano il valore, ma perché non sanno ancora come collocarli nella propria mappa mentale.

E il cervello, di fronte all’ignoto, preferisce la sicurezza del conosciuto, anche se inefficiente.

Il potere dell’abitudine: l’illusione del controllo

L’abitudine entra in scena come un alleato invisibile del paradosso di Ellsberg.

Dal punto di vista neurobiologico, l’abitudine è una forma di risparmio energetico: automatizza comportamenti ripetitivi per liberarci da decisioni continue.

Ma in contesti di trasformazione, questa economia mentale diventa una trappola di stabilità.

Dire “abbiamo sempre fatto così” è spesso una difesa inconsapevole contro il sovraccarico cognitivo che il cambiamento porta con sé.

Non è pigrizia, ma protezione psicologica.

Tuttavia, questa protezione ha un costo: cristallizza modelli decisionali che smettono di adattarsi al contesto, creando una dissonanza crescente tra ciò che funziona nella testa e ciò che funziona nel mondo.

La dimensione del potere: quando l’innovazione minaccia lo status

C’è poi un livello più profondo, spesso taciuto.

Molti manager non resistono al cambiamento perché non ne comprendono l’utilità, ma perché lo percepiscono come una minaccia alla propria identità o posizione.

Un sistema più orizzontale, basato su team autonomi o sull’intelligenza artificiale, può ridurre il bisogno di controllo o di supervisione diretta.

E il potere, anche quando inefficace, dà sicurezza.

Accettare un nuovo paradigma richiede quindi non solo competenze tecniche, ma una ridefinizione del proprio ruolo.

È un passaggio da “decidere tutto” a “facilitare chi decide”.

Da “sapere” a “saper apprendere”.

Uscire dal paradosso: ridurre l’ambiguità, non eliminarla

La soluzione non è combattere la resistenza, ma ridurre l’ambiguità percepita.

Le persone non hanno paura del cambiamento in sé: temono ciò che non comprendono, o che non possono controllare.

Ecco perché l’introduzione di nuove tecnologie o metodologie dovrebbe passare prima di tutto da un lavoro di chiarezza: spiegare il perché, mostrare il come, condividere i primi risultati tangibili.

Solo allora il cervello può ri-classificare l’ignoto come “gestibile”, e l’abitudine può riformarsi su nuove basi.

Come direbbe Kahneman, serve passare dal Sistema 1 impulsivo al Sistema 2 riflessivo — ma in modo accompagnato, non imposto.

Come proteggersi dal paradosso di Ellsberg

Nel tempo ho imparato che non si tratta di “convincere” le persone a cambiare, ma di aiutarle a gestire l’ambiguità.

Ecco alcuni strumenti che uso spesso nei percorsi di coaching e formazione:

- Rendere visibile l’ambiguità.

Disegnare ciò che è noto e ciò che è ignoto aiuta a ridurre la paura dell’incertezza. Quando dai un contorno all’ignoto, smette di sembrare infinito.

- Sperimentare in piccolo.

Il cervello si fida dell’esperienza diretta. Un progetto pilota o un test breve riducono la percezione di rischio e trasformano la teoria in apprendimento. - Creare sicurezza psicologica.

L’ambiente conta: dove l’errore viene punito, il nuovo non nasce. Dove si può sbagliare e riflettere insieme, la curiosità riprende vita.

- Allenare la metacognizione.

Chiedersi “Cosa mi fa resistere?” o “Cosa sto realmente proteggendo?” cambia il punto di vista. È l’inizio della consapevolezza e del cambiamento.

- Riformulare il concetto di controllo.

Non possiamo controllare tutto, ma possiamo sempre influenzare. Spostare il focus su ciò che possiamo fare oggi apre spazio all’azione invece che alla paura.

Non possiamo eliminare del tutto il paradosso di Ellsberg.

Ma possiamo imparare a riconoscerlo, a ridurne la forza, e a trasformarlo in un alleato del cambiamento.

Perché l’incertezza non è un pericolo: è il luogo dove nasce l’apprendimento, l’innovazione e la crescita personale.

Conclusione

Il paradosso di Ellsberg non è un nemico da combattere, ma uno specchio che ci mostra come funzioniamo davvero.

Non è la paura del rischio che ci blocca, ma la paura di non sapere — di non avere più i vecchi punti di riferimento.

Eppure, se ci pensiamo, ogni vera innovazione nasce proprio lì: nel territorio incerto dove decidiamo di provare comunque.

Allenare la mente a convivere con l’ambiguità, imparare a vedere il nuovo non come una minaccia ma come un laboratorio, è forse la competenza più preziosa di questo tempo.

Perché il futuro non premia chi non sbaglia mai, ma chi sa imparare mentre cambia.

Come coach, continuo a vederlo ogni giorno:

il momento in cui una persona accetta di uscire dall’abitudine è lo stesso in cui inizia davvero a crescere.

E forse è proprio questo il punto più semplice — e più difficile — di tutti:

non serve eliminare la paura dell’ignoto, basta scegliere di camminarci dentro con curiosità.